Se vi è capitato di trovarvi in una stanza piena di conversazioni e non riuscire a decidere se unirvi o ritirarvi, potreste aver incontrato un tratto della personalità che sfugge alle categorie classiche. Non è timidezza né il bisogno di essere al centro: è una distanza dalla logica del gruppo, un modo di stare nel mondo che non cerca sempre approvazione. Lo raccontano osservazioni cliniche e testimonianze quotidiane: persone che lavorano bene in coppia ma si sentono fuori posto nelle riunioni, studenti che preferiscono tutorati individuali alle aule affollate. Un quadro che merita attenzione per capire come costruire rapporti e percorsi di studio o lavoro più coerenti con ciò che si sente dentro.

Chi sono gli otroversi

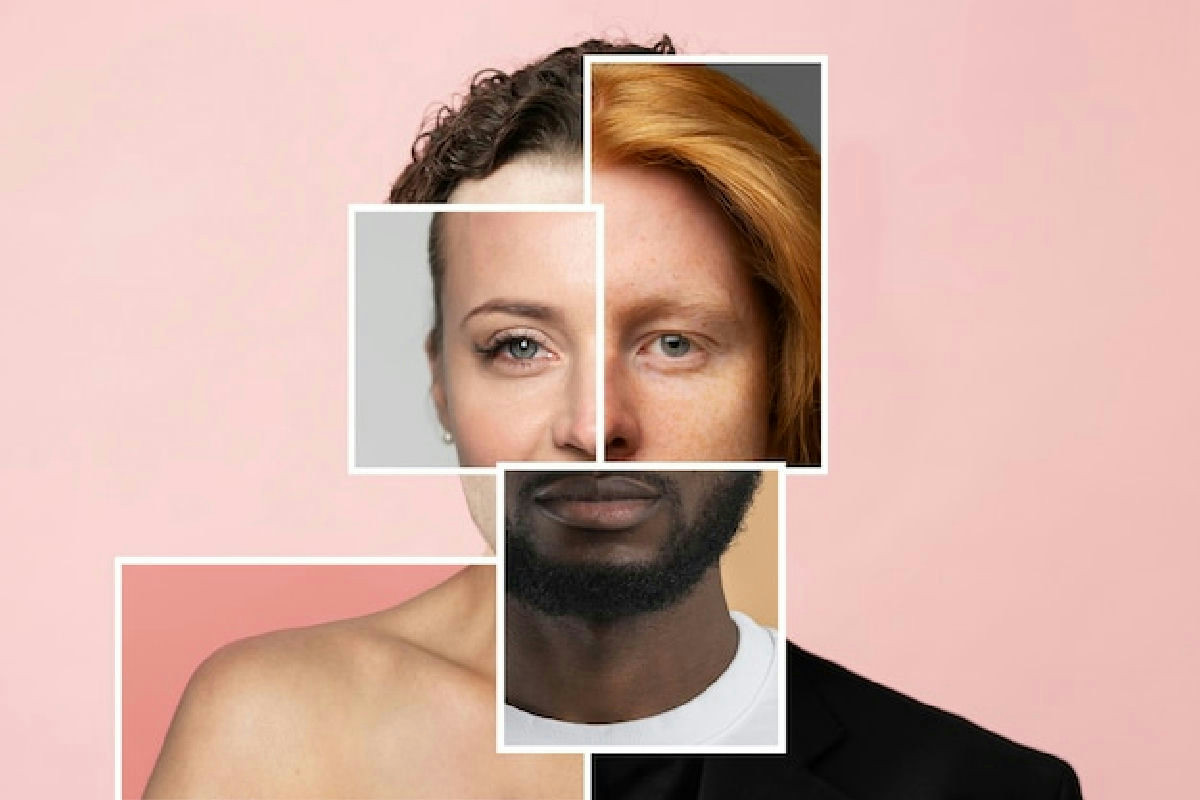

Il concetto di otroverso è stato riproposto negli ultimi anni da alcuni professionisti della salute mentale per descrivere chi non si riconosce nell’opposizione canonica tra introverso ed estroverso. Secondo chi usa questa etichetta, l’otroverso non cerca l’appartenenza per definire sé stesso: la sua identità nasce dal valore personale e non dal riconoscimento collettivo. Questo non significa rifiuto della socialità, ma una preferenza per forme di relazione più selettive e autonome. Diverse osservazioni cliniche indicano che molti individui mostrano questa tendenza fin dall’adolescenza, quando si scelgono amicizie ristrette anziché inserirsi in gruppi più numerosi. Un elemento chiave è la capacità di sentirsi a proprio agio nel confronto diretto: il dialogo uno a uno spesso avvia conversazioni profonde e produttive, mentre la dinamica di gruppo può generare disagio o senso di inautenticità.

Kaminski e altri specialisti sottolineano che nasciamo con inclinazioni, poi la vita sociale le modula: ruoli familiari, scuole e ambienti lavorativi incidono sul modo in cui esprimiamo la nostra socialità. In Italia, come in altri Paesi, chi si muove tra università e lavoro nota che certi ambienti premiano l’appartenenza; un dettaglio che molti sottovalutano è quanto questo influisca sulla scelta degli spazi di studio e sulle relazioni professionali. Al tempo stesso, l’otroverso non è semplicemente «solitario»: mantiene contatti significativi, spesso più profondi e duraturi rispetto alle relazioni di gruppo.

Come riconoscere un otroverso

Riconoscere un otroverso non significa cercare segni di isolamento ma osservare preferenze relazionali e modalità operative. Chi presenta questo tratto tende a prediligere scambi individuali o piccoli gruppi selezionati, dove è possibile esprimere opinioni senza dover adottare il linguaggio del gruppo. Sul lavoro, spesso lavora meglio in progetti che richiedono autonomia e creatività, non perché rifiuti la collaborazione, ma perché trova più efficaci forme di interazione meno ritualizzate. In contesti sociali ampi, può avvertire una sensazione di disallineamento: non partecipa per principio, ma perché non riconosce nelle dinamiche collettive uno spazio autentico per sé.

Lo stile comunicativo degli otroversi è diretto e riflessivo: tendono a evitare slogan o simboli di appartenenza che servono principalmente a rafforzare l’identità del gruppo. Questo non li rende avversi alle tradizioni, semplicemente attribuiscono valore ai gesti e ai significati personali. Un fenomeno che in molti notano solo in certi ambienti è la difficoltà a inserirsi nelle dinamiche di team building, dove l’esercizio di gruppo può risultare artificioso. Per questo, in ambito educativo e aziendale, diventa utile prevedere modalità di lavoro con coppie o piccoli gruppi e valorizzare il contributo individuale senza forzare la socialità di massa.

Perché è utile conoscere questo tratto

Capire cosa significa essere otroversi aiuta a mettere un nome su sensazioni diffuse: sentirsi fuori posto in un gruppo non è sempre indice di problema relazionale, può essere una modalità diversa di costruire legami. Per chi studia o lavora, riconoscere questo tratto permette di scegliere ambienti e metodologie che valorizzano l’autonomia e la profondità del contributo individuale. In molte professioni creative e tecniche, per esempio, la libertà di pensiero non allineato diventa un valore: chi non segue automaticamente il pensiero dominante spesso propone soluzioni originali e utili.

Un altro vantaggio concreto è l’indipendenza emotiva: senza dipendere dal consenso di un gruppo, l’autostima si costruisce su risultati e relazioni autentiche. Questo può tradursi in rapporti più sinceri, dove la qualità della comunicazione prevale sulla quantità. Per studenti e professionisti che vivono in città italiane, dove le dinamiche sociali possono essere intense, riconoscere la propria inclinazione evita sensi di inadeguatezza e permette di orientare scelte di studio, lavoro e amicizia con maggiore coerenza. Un aspetto che sfugge a chi vive in contesti più omogenei è che valorizzare l’unicità può essere anche una risorsa collettiva: le organizzazioni che accolgono punti di vista divergenti spesso migliorano innovazione e decisione.

Nella vita quotidiana, restare fedeli a questa tendenza significa spesso costruire una rete di rapporti selettiva ma solida: la conseguenza pratica è che le scelte di spazio, tempo e formato delle interazioni diventano determinanti per il benessere personale e professionale. Molti in Italia stanno già rivedendo modelli di team e lavoro alla luce di queste osservazioni, modificando il modo in cui si progettano lezioni, riunioni e attività di gruppo.